上司の指示に納得できないときの対処法|耐えつつ意見を通し、関係を壊さない方法

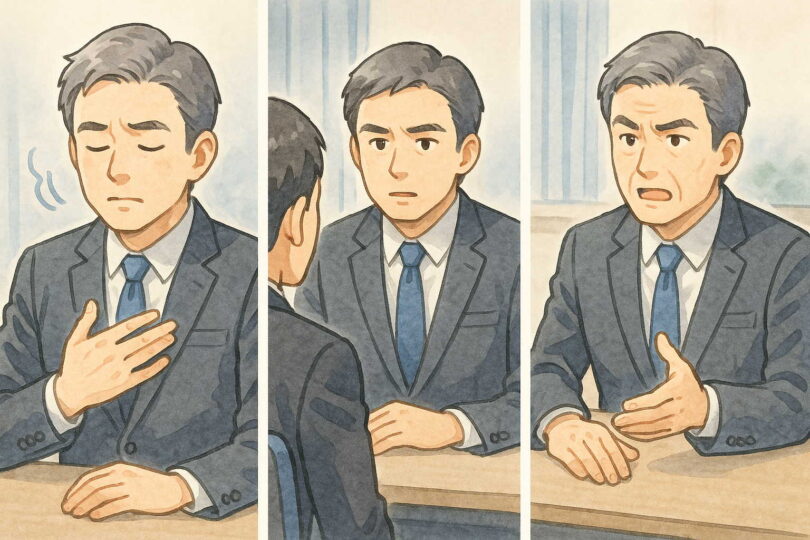

まずは気持ちを整理しよう(“耐える”フェーズ)

- 上司の指示にモヤっとしたとき、最初にやるべきことは「反応しないで、気持ちを整える」ことです。

すぐに行動すると、感情が先に立ってしまい、後で「言わなきゃよかった…」と後悔することもあります。

ここでは、気持ちを整理するための3つのアプローチをお話しします。

不満・違和感を言葉にしてみる

もし今、胸の中にモヤモヤがあっても、それをそのまま抱え込まないでください。

頭の中だけで考えると、感情が膨らんでしまい、本当の原因が見えにくくなります。

まずは、自分の思いを外に出しましょう。

「どうやって?」と思いますよね。

紙でもスマホでも構いません。

「急すぎる」「説明が足りない」など、思いつくまま書き出してください。

書いているうちに、「これはただの不安だったんだな」とか「これは事実として残せるな」といった区別が見えてきます。

モヤモヤを紙やスマホメモに書き出す方法

使いやすいツールを選んでください。

スマホのメモアプリなら、通勤中や休憩時間にも書けます。

紙派なら付箋がおすすめ。

1つの付箋に1つの不満や違和感を書いて机に並べてみると、

「これとこれは同じ原因だな」と気づけます。

事実と感情を分けて整理するコツ

書き出した内容を2つの列に分けてみてください。

左側に「事実」、右側に「感情」。

たとえば、「納期が3日後」→これは事実。

「無理すぎる!」→これは感情。

こうやって切り分けるだけで、何を冷静に話し合うべきかが明確になります。

同僚や信頼できる相手に軽く話してみる効果

信頼できる人に、軽く話してみましょう。

「ちょっと聞いてほしいんだけど…」と切り出すだけで、気持ちはかなりラクになります。

ただし愚痴だけに終わらせないことが大事。

事実も交えて話すことで、思わぬヒントがもらえることがあります。

指示の背景や上司の意図を推測する

表面的な指示だけで判断すると、余計に納得できなくなることがあります。

だからこそ、ちょっと立ち止まって「なぜこの指示を出したのか?」を考えてみましょう。

上司の立場や業務全体の流れを理解する視点

上司は、部署全体や会社全体の流れを見ています。

自分には見えない事情や、別部署との兼ね合いがあるかもしれません。

「もしかして、この作業は他のチームのため?」と想像するだけでも、気持ちは少し落ち着きます。

過去の事例から意図を読み取る方法

人は過去と似た行動パターンを繰り返します。

以前の指示と今回の指示を比べてみましょう。

「あのときは取引先からの急な依頼だったな…今回もそうかも」と考えると、感情的な反発は減ります。

表面の言葉より「真の目的」を探る

「今すぐ修正して」という言葉の裏には、顧客満足度や品質を守る目的が隠れているかもしれません。

本当のゴールを見つけることができれば、自分のやる意味も見えてきます。

リフレッシュして気持ちを切り替える(運動/休息など)

感情が高ぶったままでは、冷静な判断はできません。

短時間でもいいので、自分をクールダウンさせましょう。

デスクでできる短時間リフレッシュ法

背伸び、肩回し、首のストレッチ、そして深呼吸。

ほんの1〜2分でも、脳と体がリセットされます。

パソコンの画面から目を離し、遠くをぼんやり眺めるのもおすすめです。

軽い運動や深呼吸で自律神経を整える

階段を1〜2階分だけ上り下りする、ゆっくり鼻から吸って口から吐く呼吸を10回繰り返す。

こんな小さな動作でも、心のざわつきは落ち着きます。

オフ時間の趣味や交流でストレスを逃がす

仕事のことを忘れられる時間をつくりましょう。

読書、音楽、料理、ガーデニング、友人とのおしゃべり…なんでもOKです。

好きなことに集中することで、気持ちの容量が回復します。

この“耐える”フェーズをしっかり踏むことで、次の「意見を通すフェーズ」がずっとスムーズになります。

あなたが感情に振り回されず、自分らしく行動できるための大切な準備時間です。

自分の考えを通すための伝え方(“意見を通す”フェーズ)

- 感情を整えたら、次はいよいよ「自分の考えを伝える番」です。

でも、ただ正しいことを言えばいいわけではありません。

伝え方を間違えると、相手の耳は閉じてしまいます。

ここでは、あなたの意見を通すための“優しい戦略”をお話しします。

伝える前の準備(タイミング・資料・目的整理)

意見は、タイミングと準備が9割です。

同じ内容でも「いつ、どんな形で伝えるか」で、受け止められ方が大きく変わります。

会議後や締切前など避けたいタイミング

上司が忙しさのピークにいるときは、意見はほぼ届きません。

会議直後や締切直前など、相手の頭がパンパンなときは避けましょう。

落ち着いた時間や、一対一で話せるタイミングを探すのがベストです。

事実・データを簡潔にまとめる方法

感情よりも、まずは事実と数字。

「納期が3日後」より「この工程だと3日では品質が落ちる可能性が高い」の方が、説得力があります。

資料は短く、ポイントだけ。

見る人がすぐ理解できる形にしましょう。

自分の目的を一文で言えるようにする

意見を伝える前に、「何を実現したいのか」を一文で言えるようにしておきましょう。

「納期を1日延ばして品質を保ちたい」「この工程を追加してミスを減らしたい」など、ゴールを明確にすることで話がぶれません。

「私はこう思いました」など主語を自分に置いた表現

意見を言うときは、「あなたは間違っている」ではなく「私はこう感じた」をベースにしましょう。

主語を自分に置くと、相手は防御的になりにくくなります。

指摘ではなく「提案」に変える言い回し例

「このやり方はダメだと思います」より「こういうやり方にすると、もっと効率が上がると思います」の方が、受け入れられやすいです。

否定よりも改善案を提示する方が、相手は前向きに受け止められます。

「あなた」ではなく「私」を主語にする理由

「あなたの指示では〜」という言い方は、相手を責めている印象を与えます。

「私はこう感じました」「私の経験ではこうでした」のように、自分の立場から話すと、衝突が減ります。

ポジティブワードを混ぜる心理効果

「難しいです」より「こうすれば可能です」

「問題があります」より「改善の余地があります」

ポジティブな表現は、相手に「前向きな提案だ」と感じさせ、耳を傾けやすくします。

プライベートな場で、代案+理由をセットで提案する

意見は、人前ではなく1対1の場で。

そして、代案と理由をワンセットで伝えることが大切です。

人前で反論しないことの重要性

会議の場で真っ向から反論すると、相手のメンツをつぶしてしまいます。

後で個別に話すことで、相手も冷静に聞く余裕ができます。

代案と根拠をワンセットで示す流れ

「この方法だとこういうリスクがあります。代わりに、こうすれば回避できます」

このように、問題と解決策を同時に出すと、相手は受け入れやすくなります。

相手の負担を減らす言葉選び

「やってください」より「こうすれば私の方で対応できます」

「変えてほしい」より「こう変更すれば工数はほぼ変わりません」

負担を減らす提案は、相手にとっても魅力的です。

この“意見を通す”フェーズは、あなたが自分の考えを持ちつつ、相手も気持ちよく受け入れられる形を作るステップです。

意見を言う勇気と、相手を思いやる配慮の両方が必要なんです。

上下関係を良好に保つために(“関係維持”フェーズ)

- 意見を伝えた後こそ、関係のケアが大事です。

せっかく自分の考えを通しても、その後にギクシャクしてしまってはもったいないですよね。

ここでは、意見を言った後でも、上司との関係を温かく保つための方法をお話しします。

感謝や敬意の表現で柔らかく伝える

どんな内容でも、話の始まりや終わりに感謝を添えるだけで、空気が和らぎます。

「話を聞いてくださってありがとうございます」「アドバイスいただき助かりました」

こういった一言は、相手に“尊重されている”という安心感を与えます。

話の冒頭に「感謝ワード」を入れる例

「お忙しい中、時間をいただきありがとうございます」

「確認していただき助かります」

たったこれだけでも、話しやすい雰囲気が生まれます。

敬語の中でも柔らかい表現の選び方

同じ敬語でも、「承知しました」より「わかりました、ありがとうございます」の方が柔らかく感じます。

言葉の温度を少し上げるつもりで選びましょう。

メール・口頭それぞれの使い分け

メールでは簡潔に、でも最後に「引き続きよろしくお願いします」を添える。

口頭では、笑顔や声のトーンで柔らかさを表現しましょう。

反論・意見提示後も「了承し、前向きに進む姿勢」を示す

意見を述べた後は、「最終的には了承して進めます」という姿勢を見せることが大切です。

これは相手への敬意と、仕事を円滑に進める意思の両方を示します。

「ご指示通り進めます」を添えるメリット

意見が通らなかったときでも、「ではご指示通り進めます」と一言添えると、上司は安心します。

そのうえで、次回の改善のきっかけを狙えばいいのです。

反論後に相手の話を再確認する方法

「では、確認ですが…」と復唱することで、誤解や行き違いを防げます。

このひと手間が、後のトラブルを大幅に減らします。

その場で終わらせる潔さの重要性

言いたいことを言ったら、その場で話を終える。

長引かせると、せっかく整った関係がまた揺らいでしまいます。

長期的には「反面教師にして自己成長する」視点も

納得できない指示も、長い目で見れば自分の糧になります。

「こういうやり方は部下を持ったときにやめよう」

「この経験は次のプロジェクトに活かそう」

そう思えるようになると、日々のストレスは成長の材料に変わります。

上司の指示ミスから学ぶケース

「なぜこのミスが起きたのか」を冷静に分析することで、自分が同じ失敗をしないようにできます。

将来自分が部下を持ったときに活かす方法

指示の仕方、説明の順序、配慮のタイミング…今の経験はすべて教材です。

ストレスを成長材料に変える思考法

「これも訓練の一部」と考えるだけで、心の疲れ方が変わります。

耐えるだけでなく、学び取る視点を持つことが、最終的に自分を守ります。

この“関係維持”フェーズは、あなたの意見と相手の立場を両立させる大事な仕上げです。

意見を通すだけでなく、信頼を積み重ねるための最後のステップとも言えます。

まとめ

上司の指示に納得できないとき、大切なのは「感情の整理 → 意見の伝達 → 関係の維持」という3つのステップを踏むことです。

- 感情を整理する(耐えるフェーズ)

モヤモヤを書き出し、事実と感情を分けて、自分の心を落ち着ける。

背景や意図を推測し、短時間のリフレッシュで冷静さを保つ。 - 意見を通す(意見を通すフェーズ)

タイミングを選び、事実と数字を整理してから伝える。

「私はこう思います」のように主語を自分に置き、代案と理由をワンセットで提示する。 - 関係を維持する(関係維持フェーズ)

感謝と敬意を忘れず、意見が通らなくても了承し前向きな姿勢を見せる。

経験を反面教師として、将来の自分の成長に活かす。

この3ステップを意識すれば、衝突を避けながらも、自分の考えをきちんと通せるはずです。

大事なのは、「感情的にぶつかる」のではなく、「建設的に対話する」ことです。

メルマガ登録のご案内

もし今回の記事が役に立ったと感じたら、ぜひ私の無料メルマガにも登録してみてください。

仕事の人間関係をラクにするための、もっと具体的なアクションや会話例も満載です。

登録は簡単、こちらからどうぞ。